Di artikel sebelumnya di ceritakan sepak terjang Eduard Douwes Dekker terutama di wilayah Lebak Banten dengan berbagai permasalahannya hingga ia memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai wakil residen Lebak dan memutuskan untuk kembali ke Eropa. Sepulangnya dari Hindia-Belanda Eduard Douwes Dekker lalu mencari pekerjaan di Eropa. Pada saat itu ‘Peritiwa Lebak’ tetap merupakan sumber kejengkelan baginya. Kejengkelan yang senantiasa memenuhi hatinya. Ia telah kehilangan segala-galanya, tetapi bakatnya menulis masih dimilikinya, dan dalam keadaan sangat melarat, bertempat tinggal di salah satu kamar dalam losmen kecil murahan di kota Brussel, Belgia.

Selain itu, “Peristiwa Lebak” (sebagaimana telah diceritakan di atas) juga menjadi latar belakang Eduard Douwes Dekker untuk menulis roman. Douwes Dekker berhasil menyelesaikan romannya di mana ia dan orang-orang disekitarnya merupakan tokoh-tokohnya dengan nama samaran. Roman tersebut diberi judul Max Havelaar (dengan nama itu pula ia menamakan tokoh utama dalam buku tersebut, yang tak lain dan tak bukan merupakan lukisan dirinya sendiri) yang kemudian menjadi roman yang sangat terkenal di Eropa terutama di negeri Belanda. Dia menyamarkan namanya menjadi Multatuli. Roman Max Havelaar didasarkan pada pengalamannya menjadi asisten residen di Lebak itu selama tiga bulan dari 21 Januari 1856 sampai 29 Maret 1856.

Eduard Douwes Dekker sendiri telah tinggal di Hindia Belanda selama lima belas tahun. Kenyataan ini sangat penting untuk diketahui, karena masa menetap yang lama itu tidak saja memberikan kepadanya pokok cerita yang menggugah perhatian orang banyak, ketidakadilan yang berlaku di Hindia Belanda yang berada di bawah kekuasan kolonial Belanda, tetapi tidak sedikit juga menentukan pertumbuhan dirinya sebagai pengarang yang berarti dalam sejarah sastra.

Max Havelaar bercerita tentang betapa kejamnya kolonialisme dan pemerasan atau penindasan manusia oleh sesama manusia. Pada tahun-tahun diterbitkannya Max Havelaar, nama Havelaar di Negeri Belanda seakan-akan mewakili jeritan yang menuntut adanya perubahan di negeri jajahan. Multatuli menentang pemerasan dan penindasan serta menuntut keadilan dan perikemanusiaan serta pengertian. Meskipun ia masih berpikir dalam rangka keadaan sekelilingnya, artinya pemikiran mengenai penghapusan pejajahan secara keseluruhan sama sekali belum terpikirkan olehnya. Multatuli menuntut penghapusan ketidakadilan dan adanya prikemanusiaan.

Buku Max Havelaar yang tebalnya tidak kurang dari 300 halaman itu selesai dalam waktu tidak lebih dari tiga minggu saja, yaitu dari tanggal 17 September sampai 3 November 1859.

Ia memilih nama samaran Multatuli, karena sesungguhnya ia telah banyak sekali menderita, dan penderitaan itu bukan hanya selama ia tak sampai satu bulan menjadi Asisten Residen di Lebak itu saja, sebab seterusnya 35 tahun lamanya ia terpaksa menghirup udara abad ke-19 yang serba apek dan lembab. Paro akhir dari hidupnya dipergunakannya untuk menghembuskan udara itu dengan penuh kemurkaan.

Memang masalah dalam buku yang ia tulis pada hakikatnya tidak saja penting bagi Hindia Belanda, melainkan menyangkut persoalan kolonialisme dan pemerasan atau penindasan manusia oleh sesama manusia (exploitation de I’homme par I’homme) pada umumnya. Pada tahun-tahun setelah diterbitkannya buku Max Havelaar, nama Havelaar di Negeri Belanda seakan-akan mewakili jeritan yang menuntut adanya keinsyafan-hati.

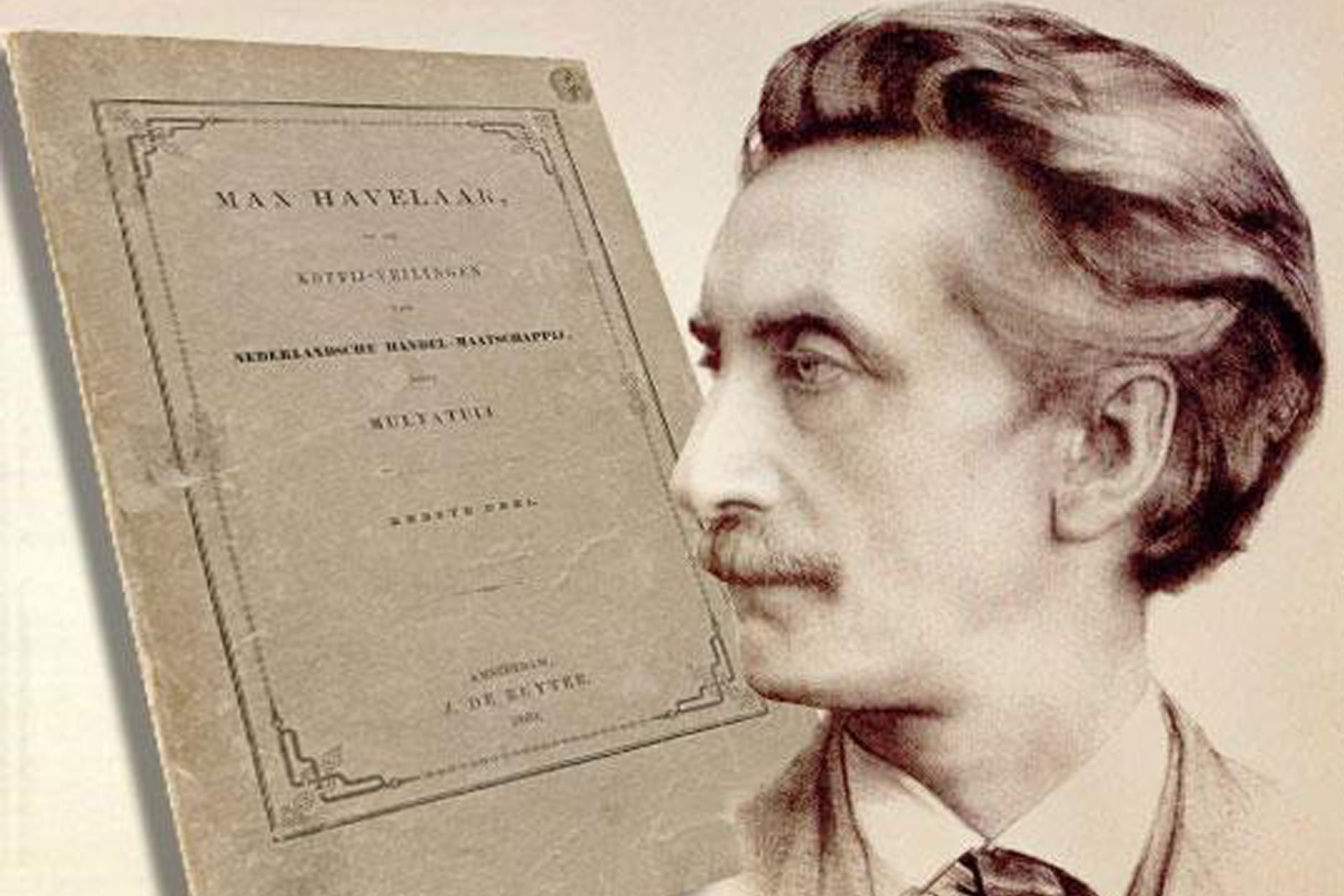

Halaman judul cetakan pertama Max Havelaar

(Sumber: Buku Willem Frederik Hermans)

Multatuli menentang pemerasan dan penindasan serta menuntut keadilan dan perikemanusiaan serta pengertian, meskipun ia masih berpikir dalam rangka keadaan dan suasana sekelilingnya. Artinya mengenai hapusnya penjajahan secara keseluruhan sama sekali belum terpikir olehnya, akan tetapi bangsa Indonesia berhutang budi kepada Multatuli, kalau ada pengarang Belanda yang paling dikenal dan dihargai di Indonesia, itulah Multatuli.

Multatuli mengkritik Cultuurstelsel yang telah memberikan keuntungan berlimpah-limpah kepada kaum kolonialis. Ia mengkritik liberalisme yang ketika itu justru sedang dipropagandakan. Ia menghantam sistem rodi dan kompeni, permintaan-paksa alias perampasan dan korupsi dengan menyalahgunakan jabatan; ia menentang penindasan, meskipun belum sampai pada tuntutan kemerdekaan, dan masih cukup naif untuk mengharapkan adanya pemerintah kolonial yang baik hati. Tetapi sampai dimana harapan-harapan demikian itu dapat dilaksanakan. Sebab kolonialisme mempunyai masalah-masalahnya sendiri, lengkap dengan komplikasi-komplikasinya, seperti bagaimana orang dapat tetap menjadi kolonialis, apabila ia mengakui bahwa yang dijajah itu mempunyai jiwa pula seperti dia dan terutama sampai dimana orang bisa tetap menjadi penjajah, apabila ia juga bersedia mendidik dan mencintai yang dijajahnya. Masalah ini tidak terpecahkan, tetapi Multatuli untuk pertama-tama menghidupkannya atau setidak-tidaknya memunculkannya.

Problem kolonialisme telah muncul dalam kamus politik di Eropa sejajar dengan ekspansi kekuasaan negara-negara ke seberang lautan. Dalam konteks ini, kolonialisme bagi kalangan aktivis sosial demokrat di Eropa pada pertengahan abad ke-19 telah menjadi dilema tersendiri. Mereka menyadari bahwa, kolonialisme jelas mengisyaratkan aspek penindasan terhadap rakyat di negeri jajahan. Akan tetapi, di lain pihak kolonialisme secara tidak langsung menjadi dasar perkembangan baru bagi masyarakat jajahan untuk keluar dari struktur masyarakat yang statis dan ketebelakangan ekonomi masyarakat jajahan.

Tema tentang faktor ganda dalam sistem kolonial, yaitu aspek positif dan negatif kolonial terhadap rakyat jajahan, menjadi perdebatan di kalangan aktivis politik dan pemikir-pemikir liberal di Eropa. Bahkan, Karl Marx dalam karya-karya jurnalistiknya tentang masalah kolonialisme, tidak dapat melepaskan diri dari dilema yang dihadapi dalam menjawab problem kolonialisme.

Dengan demikian, meskipun kolonialisme pada dasarnya merupakan penindasan, namun masih terdapat satu aspek positif di mana ia membawa kemajuan masyarakat industri di tanah jajahan yang terbelakang. Pembicaraan tentang nasib rakyat jajahan dalam dunia internasional menjadi semakin hangat ketika pada awal abad ke-20, para aktivis sosial demokrat Eropa berkumpul di Stutgart dalam kongres Internationalle II. Dalam kongres tersebut terjadi perdebatan tajam antara wakil-wakil sosialis dari masing-masing negara yang terbagi antara kubu radikal di bawah pengaruh Kautsky dan kubu revisionis yang mewakili kaum sosial demokrat yang turut serta dalam sistem parlemen.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi sosialis Belanda di bawah pimpinan Van Kol menjelaskan dalam forum tentang posisi negeri Belanda berkaitan dengan masalah yang ada di wilayah jajahannya. Lebih lanjut, ia menyatakan suatu pembelaan terhadap kolonialisme Belanda yang menurutnya menjadi landasan kemajuan bagi wilayah koloni. Bagi kaum sosialis Belanda yang tergabung dalam SDAP (Sociaal-Democrats Arbeiders Partij) peradaban sebanding dengan westernisasi dan sosialisme hanya akan tercapai dalam masyarakat kapitalis yang maju seperti yang dinyatakan oleh van Kol dalam kongres tersebut.

Perdebatan-perdebatan yang terjadi di sekitar isu tentang kolonialisme memang tidak dapat melepaskan diri mereka dari titik tolak politik, karena bagi sebagian kaum sosial demokrat, isu tentang kolonialisme sangat berpengaruh bagi kedudukan mereka di dalam pemerintahan saat itu. Akan tetapi, hal yang menarik adalah argumentasi seputar masalah kolonialisme, tidak dalam dilepaskan dari konsepsi lama yang mendasarkan diri pada dilema antara penindasan dan kemajuan bagi rakyat kolonial.

Baik pihak liberal maupun sosialis, masing-masing menyandarkan diri kepada argumentasi bahwa kolonailisme secara tidak langsung memiliki peran sebagai motor sejarah bagi rakyat jajahan untuk keluar dari keterbelakangan sistem sosial mereka. Optimisme bahwa kolonialisme membawakan aspek positif bagi rakyat jajahan terus bertahan sampai dengan periode Perang Dunia II dengan maraknya gerakan nasionalisme di negeri jajahan.

Berbeda halnya dengan rangkaian perspektif politik dalam menjawab masalah kolonialisme, karya Max Havelaar dari Multatuli memberikan suatu jawaban yang secara tidak langsung menyatakan kegagalan pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan misi historis mereka. Bagi Multatuli, pemerintah kolonial saat itu tidak mampu membebaskan kaum pribumi di Hindia Belanda dari bentuk penindasan adat yang dialami selama berabad-abad. Pemerintah kolonial malahan semakin memperkuat struktur penindasan itu melalui kebijakan pemerintahan tidak langsung, yang menggunakan pimpinan tradisional dalam menjalankan birokrasi kolonial yang menimbulkan dilema dalam menjalankan kekuasaan kolonial.

Oleh karena itu, adalah sia-sia usaha pemerintah kolonial memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pribumi selama struktur feodal yang membebani rakyat Jawa saat itu tetap dipertahankan. Jadi, memang ada kesukaran yang hampir tidak bisa diatasi untuk melaksanakan sumpah: “melindungi penduduk Bumiputera terhadap penghisapan dan penganiayan”.

Sebelum terbitnya buku Multatuli, persoalan-persoalan yang timbul di tanah jajahan tidak pernah menjadi urusan publik. Perusahan-perusahaan pemerintah beroperasi dengan bebas tanpa perlu merasa takut terhadap kritik dari masyarakat. Satu-satunya orang yang bertanggungjawab dan berkepentingan langsung dengan persoalan yang terjadi di Hindia Belanda adalah Menteri Urusan Tanah Jajahan dan ia hanya bertanggung jawab langsung pada raja. Ia dapat menentukan kebijakan terhadap koloni tanpa perlu mendengarkan pendapat publik atau mempertimbangkan oposisi di dalam parlemen. Bahkan, Menteri Tanah Jajahan itu sendiri hanya memiliki pengetahuan yang samar-samar tentang masalah yang ada di tanah jajahan.

Baru pada pertengahan abad ke-19 persoalan koloni menjadi terbuka ketika kaum liberal memasuki parlemen. Dengan dukungan sekelompok kelas menengah yang terdidik dalam doktrin ekonomi politik klasik, mereka menentang segala bentuk monopoli dan penggunaan tenaga kerja secara paksa yang menjadi basis kolonialisme Belanda memasuki abad ke-19. Secara bertahap, sampai dengan tahun 1848, hasil perubahan dimulai dengan serangkaian tindakan reformasi oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk pribumi di tanah jajahan. Produk dari pemikiran itu lahirnya Undang-Undang Pemerintah pada tahun 1854, di mana ada kecenderungan pemikiran liberal tentang kebebasan pers, penghapusan perbudakan, pendidikan modern bagi pribumi dan penyewaan tanah kepada orang Eropa, pajak tanah dan pelaksanaan birokrasi di kalangan pribumi.

Dibandingkan dengan perdebatan politik tentang persoalan kolonialisme roman Max Havelaar sebenarnya lebih memberikan jawaban tegas tentang bagaimana fungsi sejarah kolonialisme seharusnya dijalankan. Bagi Multatuli, problem dasar kolonialisme Belanda saat itu terletak dalam kemampuannya membebaskan penduduk pribumi dari cengkraman adat yang telah berurat akar dalam sejarah masyarakat pribumi. Kedudukan-kedudukan tradisional yang dinikmati oleh penguasa pribumi menjadi landasan penindasan rakyat dalam struktur feudal, dan sayangnya, penindasan seperti itu justru menjadi landasan kekuasaan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Dalam kidung tentang nasib Saidjah dan Adinda, Multatuli melukiskan dengan penuh amarah penindasan terhadap kaum tani di daerah Lebak dimana ia bertugas sebagai asisten-residen.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa pribumi membuat ia tidak mampu menahan lebih lama lagi untuk mengadukan bupati lebak kepada Gubernur Jendral. Namun bukannya perbaikian yang didapatkan melainkan surat pemberhentian dari Gubernur Jendral dikarenakan pengaduannya dikhawatirkan membawa pengaruh buruk bagi sistem kekuasaan yang telah berjalan langgeng. Menyadari dirinya tidak ubahnya seperti pahlawan kesiangan, akhirnya Multatuli meminta berhenti dari jabatannya dan menuliskan surat terakhir kepada Gubernur Jenderal sehubungan dengan peristiwa yang dialaminya.

Dari karyanya Max Havelaar, Multatuli atau Eduard Douwes Dekker memberikan gugatan terhadap pelaksanaan sistem kolonialisme Belanda pada pertengahan abad ke-19. Di dalam karya-karyanya, ia memang tidak memberikan jawaban akhir tentang bagaimana mengatasi persoalan kolonialisme. Melalui tulisannya, Multatuli lebih mempersoalkan bagaimana bentuk penindasan yang dialami oleh penduduk yang dilakukan oleh penguasa tradisional mereka, yang justru dilanggengkan oleh sistem kolonial Belanda. Kedudukan-kedudukan itulah atau “penyalahgunaan” yang menurut Multatuli menjadi inti persoalan kolonialisme Belanda pada saat itu. Ketika terjadi polemik antara kaum liberal yang mendukung sistem kerja bebas dengan mereka yang ingin mempertahankan sistem tanam paksa, tulisan Multatuli oleh kaum liberal dijadikan alat legitimasi mereka.

Menurut Multatuli, mekanisme apapun dalam meraih keuntungan di koloni, selama tidak menyelesaikan bentuk penindasan adat, hanya akan menambah penindasan baru di dalam masyarakat jajahan. Bentuk pemikiran inilah kiranya yang membuat karya-karya Multatuli begitu diminati oleh tokoh-tokoh politik nasional di Indonesia baik sebelum maupun sesudah masa perang karena mereka menghadapi persoalan yang sama, yaitu bagaimana menghadapi penindasan feodal dalam bentuk adat.

Di dalam buku Multatuli Yang Penuh Teka-Teki yang ditulis oleh Willem Frederik Hermans dengan singkat roman Max Havelaar mengemukakan tiga dalil:

- Orang Jawa dihisap dan dianiaya;

- Pejabat yang menentang perlakuan itu oleh pemerintah tertinggi disalahkan, demi kehormatannya ia harus minta berhenti, menderita dan kelaparan;

- Negeri Belanda berkepentingan dengan penganiayaan orang Jawa, mereka menutup mata dan mengantongi keuntungan, mereka menyanyikan lagu-lagu mazmur dengan Droogstoppel, si ‘pencuri jahat yang tidak punya keberanian untuk mendobrak rumah’, sebagaimana ia disebut dalam Vrije Arveid, pekerjaan bebas.

Jadi kesimpulannya, sistem kolonial adalah keaiban dan harus diakhiri. Dengan demikian maka Max Havelaar adalah suatu serangan terhadap kolonialisme dalam bentuk roman.

Selain itu juga Eduard Douwes Dekker alias Multatuli menerbitkan roman Max Havelaar sama sekali bukan dengan maksud melakukan perbuatan tidak cinta tanah air. Sebaliknya, ia menganggap bahwa tanah air harus berterima kasih kepadanya. Ia bukan menentang sistem kolonial dan tidak menentang sistem tanam paksa. Tapi ia berpendapat bahwa Belanda akan kehilangan Hindia kalau orang tidak mendengarkan suaranya. Sekiranya orang mendengarkannya dan memberinya kedudukan dan kekuasaan untuk memungkinkannya membuat reorganisasi di Hindia Belanda menurut jalan pikirannya, maka negeri Belanda tidak akan kehilangan Hindia, orang Jawa maupun orang Belanda akan beruntung. Itulah sebabnya ia harus ‘dipulihkan’ kedudukannya.

Disisi lain keadaan Eduard Douwes Dekker seterusnya tetap diliputi suasana yang tidak menggembirakan. Ketika kemudian isterinya meninggal dunia karena penyakit paru-paru, ia menikah lagi dengan Maria Homminck Scchepel, yang dalam pergaulan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan Mimi. Eduard Douwes Dekker sendiri meninggal dunia dalam keadaan melarat pada tanggal 19 Februari 1887 dalam usia 67 tahun, tidak di tanah airnya sendiri, Belanda. Melainkan di Neider Ingelheim, Jerman.

Sumber:

- Moechtar, Multatuli: Pengarang Besar, Pembela Rakyat Kecil, Pencari Keadilan dan Kebenaran (Jakarta: Pustaka Jaya, 2005)

- Multatuli. Max Havelaar Atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda (Jakarta: Djambatan, 1973)

- Subagio Sastrowaardoyo, Sastra Hindia Belanda dan Kita (Jakarta: Balai Pustaka, 1983)

- Willem Frederik Hermans, Multatuli yang penuh teka teki (Jakarta: Djambatan, 1988)