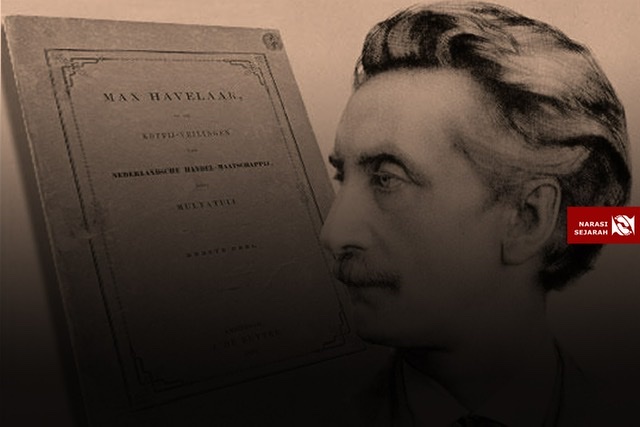

Di artikel sebelumnya kita sudah membahas “Pemikiran Eduard Douwes Dekker Tentang Kolonialisme dalam Roman Max Havelaar”. Roman Max Havelaar membawa pengaruh yang besar bagi perubahan sistem kolonial. Subagyo Sastrowardoyo menuliskan bahwa roman ini membuka perhatian masyarakat Belanda tentang kecurangan dan tindakan pemerintah Belanda yang mendatangkan kesengsaraan sehingga pada tahun 1870 sistem cultuurstelsel yang telah ada sejak tahun 1830 dihapuskan. Penghapusan cultuurstelsel adalah langkah yang sangat penting mengingat peranan vitalnya bagi pemasukan dana kolonial Hindia Belanda dan bagi negeri Belanda sendiri.

Oleh Nurhasan

Dampak Pemikiran bagi Pemerintah Belanda

Akhir Oktober 1859, Max Havelaar selesai ditulis. Novel tersebut ditulis rapi dan dijilid. Walaupun belum diterbitkan, Max Havelaar telah menimbulkan kehebohan. Van Hasselt, seorang ahli hukum yang pernah dititipi surat Dekker untuk Van Twist, memberikan kesaksian:”Sekiranya separoh saya pun yang benar dari apa yang disampaikan kepada saya (yakni orang memberikan informasi kepada Van Hasselt), saya berpendapat buku itu harus segera dicegah penerbitannya.” Lantas, Van Hasselt menulis surat kepada Rochussen, seorang menteri Daerah Jajahan, memberitahukan perihal Max Havelaar. Suratnya berbunyi: “Barangkali penerbitan buku ini bisa dicegah. Saya kira yang memaksa pengarang itu menulis, hanyalah mau mencari makan.”

Van Hansselt kemudian berhasil mendapatkan naskah Max Havelaar tiga hari setelah selesai ditulis. Setelah membacanya, ia mengirimkan naskah tersebut kepada Jacob Van Lennep. Di sinilah usaha-usaha untuk “membungkam” Max Havelaar dimulai. Ketiga orang tersebut Van Hasselt, Van Lennep dan Rochussen merupakan pihak pertama yang berusaha menekan pengaruh Max Havelaar agar tidak memberikan goncangan besar. Dalam surat menyurat mereka terbaca bahwa Van Lennep akan menggunting data-data dalam naskah tersebut. Menurutnya, data-data harus dikeluarkan, sementara penutupnya harus dibuang.

Hingga akhir kematiannya, Dekker tidak pernah mengetahui akal bulus Van Hasselt, Van Lennep, dan Rochussen. Tanpa curiga, ia menganggap mereka sebagai orang-orang yang mau membantunya menerbitkan Max Havelaar dengan tulus. Karena kepercayaan yang begitu besar itulah Dekker bersedia menyerahkan hak cipta novel tersebut kepada Van Lennep. Berhasil mengelabui Dekker, Van Lennep mulai mencorat-coret isi Max Havelaar. Untungnya, bagian-bagian yang diotak-atik Van Lennep tidak terlalu banyak. Bagian penutup batal dihilangkan. Lewat berbagai usaha untuk meredamnya, Max Havelaar akhirnya terbit dalam bentuk buku pada tanggal 14 Mei 1860. Namun, usaha untuk menenggelamkan Max Havelaar ternyata masih berlanjut. Agar novel tersebut tidak tersebar luas, Van Lennep sengaja mencetaknya dalam jumlah terbatas, dan dijual dengan harga tinggi. Tentu saja, ia berharap peredaran Max Havelaar bisa dikendalikan. Sensor terhadap karya sastra ternyata telah dimulai sejak kelahirannya.

Pertama-tama setelah terbitnya, Max Havelaar lebih banyak dibicarakan sebagai pamflet politik ketimbang sebagai karya sastra. Hal ini tentu berkaitan dengan isinya, sehingga yang muncul kemudian adalah usaha untuk mencocok-cocokkan isi Max Havelaar dengan riwayat penulisnya. Para pembahas memfokuskan pada kesesuaian Max Havelaar dengan kenyataan di daerah jajahan.

Nieuwenhuys menyampaikan bahwa pendapat Dekker dalam Max Havelaar tidak benar. Ia menganggap Dekker tidak memahami kondisi masyarakat Hindia Belanda. Menurut pendapatnya, situasi di tanah jajahan dengan struktur feodal yang masih ada tidak bisa disamakan dengan situasi Eropa. Masih menurut Nieuwenhuys, para penguasa feodal adalah penguasa rakyat dan semua benda yang berada dalam wilayah kekuasaan mereka.

Pendapat serupa disampaikan pula oleh Gerard Termorshuizen. Ia menuduh Dekker tidak terlalu memahami “hukum adat”. Ia mengutip Vollenhoven: “Di samping hukumnya orang-orang Barat yang dibukukan oleh para ahli hukum terdapat pula ‘hukum rakyat’ yang dijunjung tinggi oleh para penduduk lainnya.” Sementara De Kock menyerang pribadi Dekker untuk menjatuhkan isi Max Havelaar. Ia mengatakan, Dekker tidak berhak menyerang pemerintah Belanda karena dirinya sendiri tidak bermoral bagus. De Kock menyebutkan hutang-hutang Dekker yang menumpuk, tidak mampu mengurus keluarga, serta sejumlah petualangannya dengan banyak perempuan. Komentar J. Saks pun tidak kalah sadis ketika ia mengatakan bahwa Dekker telah menunjukkan gejala-gejala penyakit urat saraf.

Ringkasnya, dari pihak yang menentang novel Max Havelaar, mereka berusaha mencari-cari alasan dengan berkata bahwa apa yang disampaikan Multatuli tidak semuanya benar, dan bahwa si penulis kurang memahami situasi tanah jajahan. Mereka berusaha memadamkan pengaruh Max Havelaar secara politik. Sebaliknya kubu lain berusaha memenangkan Max Havelaar secara politik pula. Situasi ini memang sulit dielakkan, apalagi jika mengingat situasi di Belanda pada masa itu yang tengah dimarakkan oleh pertarungan sengit antara kubu konservatisme dan kubu liberal (di dalamnya bergabung kelompok-kelompok progresif). Pada akhirnya, secara politik, Max Havelaar dinilai berhasil memicu dihapusnya Tanam Paksa yang berarti kemenangan kelompok liberal.

Dampak Pemikiran bagi Hindia Belanda

Di Hindia Belanda, kemenangan kelompok liberal dalam parlemen berhasil memicu dihapusnya Tanam Paksa. Roman Max Havelaar sampai ke Jawa pada tanggal 27 Oktober 1860. Bataviaasch Niewsblad mulai memberikan ulasan panjang lebar tentang novel tersebut dengan judul: Multatuli’s Grieven (Ketidakpuasan Multatuli). Lewat tulisan tersebut, berita tentang Multatuli dan karyanya mulai dikenal publik Hindia Belanda.

Multatuli mempunyai arti politik yang penting ke arah timbulnya perubahan-perubahan dalam cara-cara pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1910 Mr. C. Th. Van Deventer mengatakan, bahwa pengaruh Multatuli sangat besar, terutama terhadap apa yang disebut Ethische Politiek (politik etis) atau Ethische Richting (tujuan etis), meskipun pengikut-pengikut Multatuli yang paling setiapun menganggap ‘ethiche richting’ hanyalah sebagai kwasi humanism (humanism semu).

Raden Ajeng Kartini mendapat pengaruh Multatuli. Dari hasil karyanya ini, ia memberikan sumbangsih besar bagi munculnya tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Ia menjadi sosok yang mengilhami para tokoh pergerakan Indonesia, seperti Douwes Dekker (Setyabudi Danudirja), Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dalam pidato-pidato politiknya sering mengutip karya-karya Multatuli.

Multatuli pun besar pengaruhnya terhadap angkatan yang bergerak dalam pergerakan pemuda antara masa tahun 1920-1930. Juga di kalangan ‘Pujangga Baru’, Multatuli termasuk pujangga yang mendapat perhatian besar. Sukarno, dalam pidato-pidatonya tidak jarang mengutip ucapan-ucapan atau bagian dari tulisan-tulisan Multatuli. Bahkan dalam pidato pembelaannya di hadapan hakim-hakim kolonial di Bandung pada tanggal 22 Desember 1930, beliau memuji Multatuli, yang mempermasalahkan dan mencela Cultuurstelsel.

Sebelumnya Sukarno sudah menyatakan pula perihal penjajahan. Ia mengatakan bahwa tujuan penjajahan yang sesungguhnya adalah memeras keuntungan dari bangsa yang lebih rendah tingkat kemajuannya. Nafsu akan rezekilah yang menjadi pendorong bagi Colombus menempuh Samudera Atlantik yang luas itu, nafsu akan rezekilah yang menyuruh Bartholomeus Diaz dan Vasco de Gamma menantang hebatnya gelombang Samudera Hindia; pencarian rezekilah yang menjadi ‘bintang utara’ atau kompasnya. Admiral Drake, Magelhaens, Heemskerk atau Cornelis de Houtman. Demikian pula halnya VOC (Vereenigde Oost-Indische Compaginie) atau yang lebih terkenal dengan Kompeni di abad ke-17 dan ke-18. Nafsu akan rezeki pulalah yang menjadi sendi-sendi dari balapan mencari jajahan di abad ke-19.

Kompeni itu menguasai kepala-kepala pribumi dan membebani mereka dengan kewajiban-kewajiban yang oleh para kepala tersebut lalu dilimpahkan lagi di atas pundak rakyat. Kompeni itu lebih serakah dari pada kejam, tetapi akibatnya sama: Penindasan!

Jan Pieterszoon Coen, salah satu tokoh utama VOC (Kompeni) dalam melaksanakan sistem monopoli di Ambon dan Banda misalnya, bertindak dengan kekejaman yang di luar batas kemanusiaan, kekejaman yang kelewatan, bahkan di mata hamba-hamba Kompeni Sendiri.

Kompeni mati di sekitar tahun 1800, tetapi sistem monopoli yang diciptakannya tidak ikut mati, suatu sistem mengeruk keuntungan yang bersendi pada paksaan. Sebaliknya, kemudian bahkan timbul sistem kerja paksa yang lebih kejam, ialah sistem kerja-paksa dari Cultuurstelsel.

Pemerasan terhadap penduduk pribumi tiada batasnya lagi selain tahan tidaknya badan penduduk, berlangsung tanpa halangan. Jadi, sistem ini akhirnya tidak hanya bersendikan paksaan, tetapi sebenarnya bahkan lebih berat dari beban pajak yang harus dibayar dengan hasil bumi yang penagihannya diserahkan kepada kepala-kepala pribumi.

Sampai tahun 1866 masih ada daerah-daerah, dimana penanaman kopi hanya menerima 4 sampai 5 sen sehari, sedangkan ia membutuhkan 30 sen untuk hidup. Di perkebunan nila sering dibayarkan ƭ 8 (delapan gulden) setahun, sedangkan di perkebunan kopi ada pembayaran ƭ 4,5 setahun untuk satu keluarga. Banyak orang kelaparan, kurus kering seperti jerangkong, terhuyung-huyung di sepanjang jalan, sebagian begitu letih, lalu ambruk dan mati.

Pengungsian atau pelarian penduduk secara besar-besaran banyak terjadi di perkebunan-perkebunan itu. Sebab ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa keluar dari kesengsaraan. Pukulan dengan pentungan dan lecutan dengan cambuk terjadi sehari-hari, bahkan di ladang-ladang tidak sedikit terdapat tiang-tiang tempat menyiksa orang.

Di negeri Belanda orang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa di Hindia Belanda semua pengeluaran untuk pengajaran yang dibebankan kepada penduduk pribumi, mereka terpaksa terhalang untuk mengerjakan sawah dan ladangnya. Akibatnya di berbagai daerah timbul kemiskinan dan kesengsaraan yang luar biasa, bahaya kelaparan dan pengungsian besar-besaran.

Tahun 1870 pemerintah Belanda mengeluarkan apa yang disebut Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Tanam Tebu. Memang bagi penduduk Hindia muncul kedua UU tersebut diharapkan akan menimbulkan perubahan yang menguntukan, karena seakan-akan imperialisme tua diganti dengan sistem imperialisme modern. Tetapi kenyataannya UU baru itu hanya merupakan perubahan cara pengerukan rezeki saja. Bagi penduduk pribumi, imperialisme tua dan imperialisme modern kedua-duanya penguras kekayaan bumi Hindia Belanda.

Sebab sesudah UU Agraria dan UU Tanam Tebu diberlakukan, masuklah dengan leluasa modal-modal partikelir ke Hindia, mendirikan pabrik-pabrik gula dimana-mana, perkebunan-perkebunan teh, kopi, tembakau dan sebagainya. Modal-modal partikelir juga membuka berbagai perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan kereta api, trem, kapal-kapal atau pabrik-pabrik lain. Imperialisme tua memang makin layu, dan imperialisme modern menggantikannya. Bedanya, jika yang semula pengerukan harta kekayaan mencari keuntungan untuk Negeri Belanda, sifatnya kini menjadi berubah, digantikan dengan cara pengerukan baru yang membuat kaya modal-modal partikelir. Demikianlah sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Bung Karno tentang Multatuli dan sistem tanam paksa sekaligus kerja-paksa yang terkenal dengan sebutan Cultuurstelsel, sebagaimana termaktub dalam buku ‘Indonesia Menggugat’. (1956).

Daftar Sumber

Moechtar, Multatuli: Pengarang Besar, Pembela Rakyat Kecil, Pencari Keadilan dan Kebenaran (Jakarta: Pustaka Jaya, 2005)

Multatuli. Max Havelaar Atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda (Jakarta: Djambatan, 1973)

Subagio Sastrowaardoyo, Sastra Hindia Belanda dan Kita (Jakarta: Balai Pustaka, 1983)

Willem Frederik Hermans, Multatuli yang penuh teka teki (Jakarta: Djambatan, 1988)